|

|

|

|

@NY:

|

|

|

|

|

|

@艾书:说得不错!

|

|

|

|

|

|

@雨雁:但是假如实在是真的没办法把老人放到养老院里面了,也不要总借口忙不去看他们,要记得常去看看

|

|

|

|

|

|

@勤劳善良小农民:有时候在路上看到走路都走不稳的老人的时候,会想起自己的父母,有一天他们也会变成这样,一想到就好难受

|

|

|

|

|

|

@#仙人掌树:不是应该先担心自己父母变老吗

|

|

|

|

|

|

@NY:赞同,有对比就会更难受

|

|

|

|

|

|

@佩弦:都说人是喜欢回忆的,年纪越大,能回忆的事情就越多,发呆的时间也就越多,忙是可以暂时让人忘却寂寞的,但是一天忙完之后巨大的空虚感袭来的那一刻才是最为难受的

|

|

|

|

|

|

我觉得比起更舒适的养老环境,老人家更乐意儿孙绕膝,有家人陪伴的颐养天年。 |

|

|

|

|

|

@NY:也是,在家总是要好一点。我的老朋友主要是住在大学里面,可以结识很多年轻人,家人也常来探望。在养老院肯定会那样的。

|

|

|

|

|

|

好心酸。

|

|

|

|

|

|

以前看飞跃老人院的时候就已经开始担心自己变老

|

|

|

|

|

|

@佩弦:不过,老年人会有一种其他人无法体会的孤独感。毕竟到了快要和这个世界说再见的年纪。

特别是老年人聚居的老人院,无论条件是不是好,三天两头看到有人离开,那种感觉是极端难以忍受的。 |

|

|

|

|

|

说到无聊和孤独。个人觉得这个无关年龄。葆有强烈的好奇心、学习力以及积极乐观的生活态度,在哪儿都很开心。 我的一对八十几岁的老年朋友,爷爷年轻时是西南空军的飞机师,可是我还没出生的时候他的腿就因车祸受损了,想想在轮椅上也坐了二十几年,三四个子女各有成就且很孝顺。可老人选择自己住,乐于助人,每天让我们教他俩学玩微信、学网页搜索、下载、听书等,日子过得不亦乐乎。 |

|

|

|

|

|

其实更多的还是一个传统观念的改变,父母都是由子女来奉养,“养儿防老”的观念根植在中华百姓心中这么多年,要改变不是易事。 只能说年纪越大,就越加的重视亲情,少年的轻狂恣意,事业的拼搏成功,重重都经历之后,也才感觉亲情最重要,而他们这个时候也只有亲情可以成为生活的重头。 曾经在一篇文章里看到过一句话,对于中国父母而言,子女是他们生命的延续,也是他们的所有物,分离即是不孝,其实在部分家庭来说的确是这样。 |

|

|

|

|

|

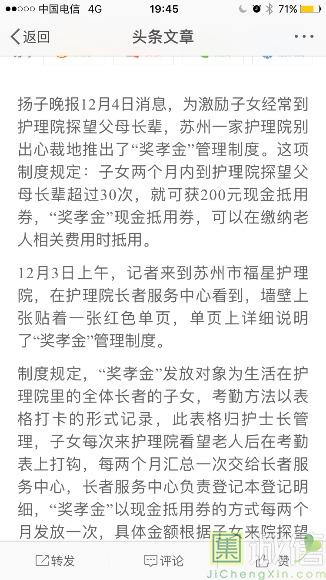

前几天在微博上看到一条新闻:苏州一养老院规定探望父母奖钱后,被探望次数暴涨。

把父母送进养老院,这是一个几乎所有成年子女处理起来最心存害怕的一刻,许多子女在寻找养老院的时候,考虑了各种不同的因素,比如环境或者比如已入住者的反映,但是,会不会只是你选择的这家养老院雇佣了更好的室内设计师呢?做足了功课是否真的能让家人住进一个最好的地方吗? 我们平时的感觉就是住在养老院的老人们常感到无聊和孤独,其实对于自我感觉身体欠佳的老人来说,无论你把他送去再好的养老院,他的生活不会比在其他养老院生活时少那么点压抑。 对于现在来说,难道不是几乎的家庭都在努力避免选择养老院并且如果无法避免的时候感到真正的内疚吗?而在儿女们在选择养老院之前,拜访这些养老机构、跟管理员、其他居民、其他家庭成员交流、尽一切可能履行你作为儿女的义务之后,也请别忘记了你的初心。 苏州这家护理院的制度规定:子女两个月内到护理院探望父母长辈超过三十次,就可获得200元现金抵用券,可在缴纳老人相关费用时抵用。

而正是因为这个制度,这两个月来,看望老人次数暴涨,原来一个星期来一两次的,现在每隔一两天就回来看一次。 这个制度的原本意义在于唤起儿女们的愧疚心,时刻提醒着儿女们记得看望父母。意义是大于其实际价值的。提醒作用要比钱重要。

但为何楼主看到的第一感觉并不觉得这个制度有多么好呢,看望次数暴涨只能证明了这种悲哀吧,孝心其实是不需要激励的,从某种意义来说,表面上激励了子女们的孝心,但实际上该孝顺的人依旧付出,而假孝顺的人既有钱赚还能被人夸赞道德,想想难道不觉得恐怖吗? 看完新闻的第二感觉就是讽刺了吧,像是在看微小说一样,对这家护理院来说,也许本心没有错,用一点钱来换老人们余生的快乐,但是热情与高兴过后,在子女们离开之后,重新恢复孤寂的老人们心里会有多么悲伤啊。 楼主并没有在批判这个制度什么的,出发点是没有问题的,只是觉得治本不治根,经不起时间推敲的孝心,是一件多么悲哀的事情啊。 孝顺父母本是子女的基本义务,也是中华民族的传统美德,但是那些将父母送到养老院之后,许多子女由于各种原因没办法做到经常去看望父母。对于什么能给我们的父母带来幸福这一点,我们有我们的看法,但是他们也有他们的看法,你喜欢苹果,你给了我苹果就觉得是在爱我,你把你所有的苹果都给了我,还问我为什么不开心,我却不敢告诉你我吃苹果可能过敏。 在曾经,把父母送进养老院就是大逆不道的不孝行为,但是随着老龄化社会的来袭,越来越多的人开始接受养老院,但是,接受了并不能代表他们心里乐意了,只是因为他们知道,从某种意义上来说,这对于家庭是一种解放,每当夜晚来袭,他们躺在床上是该多么想念以前的时光,多么想念当年那个还依赖着他们的你,伴着孤独入睡的他们又该是多么寂寥。

趁着你还有时间,多陪陪他们吧。 |

|