|

|

|

|

@NY:一语中的。当然,还有一个重要原因是:没钱了。

|

|

|

|

|

|

社会变得越来越繁忙,节奏越来越紧张。 慢节奏的社会才能有精力和时间来搞社区活动。 |

|

|

|

|

|

@#仙人掌树:是的,没人出资,也没人组织。小时候我们这里过年特别热闹,满街都是耍杂耍的。

|

|

|

|

|

|

小时候我们这里过年还会在庙上演戏,现在除了打麻将还是打麻将。

|

|

|

|

|

|

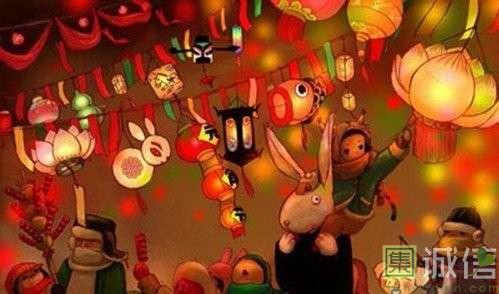

“月上柳梢头,人约黄昏后”——我们都知道,2月14是西方情人节,农历七月初七是中国情人节,而元宵,这个祭天神、赏花灯的日子,其实也算大半个情人节。

正因为一年一度的花灯会,古时闺中女儿才得以出门,便衍生出众多才子佳人的风流轶事。因此,关于这一天的古诗词,都带着绵绵情意了。

在我儿时的记忆里,正月十五是充满浪漫色彩的一天。

“东风夜放花千树,更吹落,星如雨。宝马雕车香满路,风箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。”——辛弃疾的词给我们呈现了几百年前元夕夜街市花灯如昼、玉壶光转的场景。而今正如词中最后一句“蓦然回首,那人却在灯火阑珊处”般,不管是元宵节还是元宵灯会,似乎都被这个时代匆忙的脚步带到了一个灯火阑珊的角落。

看到新闻上说某地有灯会,慕名前去,都大失所望,不过是商家的噱头。

正月十五在古代是一个不亚于除夕的重大节日,而今在国家法定节假日的清单里也榜上无名。如果没遇到周末,该上班的还是上班,不知还有多少家长愿意给儿女编两个灯笼,夜幕中至已逝亲人的坟前送一盏灯。

人们都说春节年味淡了,于我而言年味一直都在,或许因大家各自处境不同吧。

但最让我感触深刻的,还是家乡元宵灯会的变迁。

这里所说的家乡,范围自然缩小为我自小长大的地方。当然,得先来说说地理位置,我家住在贵州省清镇市红枫湖边上,确切的说是红枫湖上游,这边上有个化肥厂,确切地说化肥厂被我们周围几个村庄包围在中间。地方虽小,但五脏俱全,除去厂区,在生活区有学校、医院、车站、菜市场、电影院等生活设施也勉强凑足。农家生活自给自足,家里也在街上做些小生意,终日在街上玩耍。这小地方也自成一方天地,那时我是很少想着要离开这里去别处生活的。

儿时的娱乐生活,除了电视上播放的电视剧,就是化肥厂每逢节庆所举办的娱乐活动。比如,正月初一舞龙舞狮、杂耍、穿着戏服踩高跷、抬轿子、唱戏等,从街头表演到街尾,汇聚到足球场集中表演。

大概家乡人对“灯”情有独钟吧。

中秋节,咱们附近各村还有厂里职工的小孩,都人手一支小瓜灯,在街上玩至深夜才肯散去回家(从街上到我家不行十分钟,民风纯朴,大人也没有不放心的)。

而元宵夜,活动更为丰富。

那时候,家里大人都会做灯笼,用竹片做出灯笼架子,糊上宣纸,给孩子画点花鸟图案,没有什么艺术价值,但是质朴可爱。灯芯也都是蜡烛,那时候还不知道什么是LED灯芯。但是,我爹不会做,都是拿几块钱让我自己去街上买,我记得三块钱一个,送蜡烛,有根杆子挑着灯走。

大概在2004年以前,每年元宵,街上的树上挂满彩灯,俱乐部前的广场上系满了纵横交错的彩绳,绳子下面挂满格式灯笼,就算是小孩,伸手也够的着。辟出一块,专门用作猜灯谜的,猜中了给个象征性的小礼品。比如肥皂、毛巾、床单等(我一直都怀疑是不是厂里囤了的货,因为多年来礼品几乎不变)。总之,一个元宵灯会,热闹非凡,在这个工农聚居的小地方,真是家家户户张灯结彩,共庆元宵。

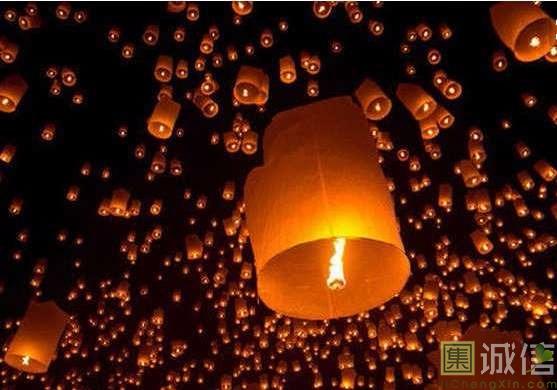

花灯会只是前奏,重头戏则得到晚上九点以后。大概因为化肥厂当时效益不错,元宵节还增加了烟花汇演的节目,尽管过去十多年,在后面这些年里,都没再亲眼看到天空中火树银花竞相绽放的景象,既是汇演,时间都长达一两个小时。在中国,邵阳烟花最出名,火药的发明给虽然让战争变得更残忍,带来更多灾难,但运用在烟花制作上则有了令人惊叹的绚烂之美。

有个词叫做“盛极而衰”,虽然不一定具有普遍意义,却也印证家乡的变迁。

如今,菜市场仍每日开市,小车站里每天也是人来人往,而一切早已不复往昔。昨天晚上从家里回到市区,小孩看到两旁挂上了彩灯,在车上欢心雀跃,其实十多年前的要比这美的多。看一个地方,只看人烟,便知道它变还是没变。

厂区一角

我想,再也没什么比化肥厂的衰败来更好的印证“盛极而衰”这个词。现今厂区早已停产,生活区人烟稀少、萧条破败,以前的小公园、假山、雕像下面的地上都种上了白菜蒜苗,更为可怕的是大量人口不断外迁。虽说是因为2008年金融危机之后化肥厂便江河日下、一去万里,但根源并非是一次金融危机。化肥厂在上世纪八九十年代有过辉煌的岁月,却是无法适应新时代的需求。产能过剩,企业缺乏活力与创新。当今社会,重污染、高耗能的化肥厂,势必会被市场淘汰。

在贵州,因不适应时代及市场需求而倒闭的工厂实在不胜枚举。

生活区一角

化肥厂的倒闭也在意料之中。儿时关于灯会、庙会、烟花汇演的想象只存在于记忆中了(我也是个没良心的,只关心自己喜欢的灯会)。

生活区一角

长大后,我在别处看到的庙会,灯会,却再也找不回儿时的感觉了,或许因为小孩易于满足,才觉得儿时逛过的灯会是别处比不了的。

有的灯会,放几盏灯,两边都是卖吃的,有些是在商场里举办,规模小,流于形式。大概都体现的过于现代化、商业化,才失去了小时候的味道。

因为那时候,灯会就是灯会,不是用来营利的,对于精神生活和物质生活都不那么富裕的工人和农民而言,这都是一年度的盛会。但其实,也是沿袭古人传统。(放烟花环境污染大,可以不考虑,但一场充满仪式感、诚意十足的灯会,不知何时再有一次)

人心不古,早已不是一个新鲜的话题。

|

|