|

|

|

|

@绿叶小碎花:现在的人没点什么症都不好混哈哈哈,什么尖端恐惧症,什么密集恐惧症,什么恐高症……

|

|

|

|

|

|

@艾书:啥……

|

|

|

|

|

|

@绿叶小碎花:真的,能活着就不错了

|

|

|

|

|

|

满屏都是.COM |

|

|

|

|

|

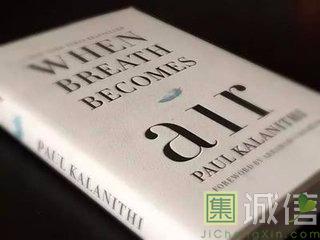

@佩弦:豆瓣的评分是挺高的,8.9还是多少来着

|

|

|

|

|

|

@#仙人掌树:达康书记要被你们玩坏了

|

|

|

|

|

|

@#特米拉:好像懂了什么,又好像什么也没懂

|

|

|

|

|

|

@勤劳善良小农民:就是因为这个双重身份,值得一看

|

|

|

|

|

|

我昨天不知是看了哪个公号,刚好在介绍这个医生。

既是医,又是患。 改天看看这本书。 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

人生处处是无奈,放宽心。

|

|

|

|

|

|

当呼吸化为空气,生命又有何意义。 这本书豆瓣平分还挺高的。 |

|

|

|

|

|

能好好活着就不错了 还要怎么活 我周边好多这样病那样病的 |

|

|

|

|

|

我们的生命不过是一片云雾,出现少时就不见了。唯有谦卑在造物主面前:你若愿意,我们就可以活着,可以作这事,或作那事。

|

|

|

|

|

|

人应该怎样活着?这个问题每个人都会问,无论是作为学生被老师要求写的作文有这个题目还是作为大人日复一日忙完一天工作后不经意会想到。

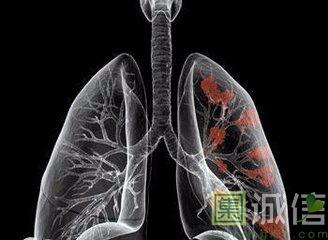

在我们现在的生活,我们因为在意朋友,所以做些什么事情发发朋友圈;我们因为在意健康,所以天天强调养生与营养;因为在意生活,所以不停地交流与记录;我们在意食物、空气……我们在意的很多,我们以为这就是活着的意义,我们对生活要求得更高级、更讲究,我们觉得这样活着有成就感,成就感就能把自己变得跟他人不一样,我们用沙子捏出了梦想中的通天塔,为了贪念不惜付出一切代价,一层层铸造我们的巢穴。但是这些在意就是我们活着的意义吗?但是我们的在意又有错吗? 为什么我们懂了那么多的大道理,却还是过不好这一生? 无论你是疾病还是健康,贫穷还是富有,你可敢说自己已经做到了“不负生命”?其实有的时候道理才是最苍白无力的那一个。 前几天与室友聊天,说起自己同学有一大半都学医去了,然后室友一边笑一边语重心长的告诉我:“以后先打听好他们在哪家医院工作,就不要去了”。我愣了下,现在学医的那些同学整天发着一些“求别挂科”的朋友圈,以后要是去找他们看病…… 当然,这只是开个玩笑,不过医生这个职业还是很容易让人产生敬畏感的。 Paul Kalanithi ,美国著名神经外科医生,获得斯坦福大学英语文学及人体生物学双料学位……可以说是天才医生的他却在2013年诊断出有第四期肺癌。

而在这种情况下,专业知识就成了他最大的残酷,看着自己的片子,还很清楚自己的症状是什么,剥去所有的身份,他其实也只是一个将死的凡人。

“即使我是个将死之人,我仍然活着,直到真正死去的那一刻” 想象的未来,即将实现的未来,多年的奋斗,却遇上了万分之零点一二的概率。 但是他却在这个时刻,写下自己的回忆录,以患者和医生的双重身份,记录自己的余生——《当呼吸化为空气》,原名《When Breath Becomes Air》

这不是一本励志和鸡汤的书本,如果用这两个词来形容这本书的话我觉得是不恰当的。 这本书能让你明白,浓缩的生命也是生命,人生的意义从未改变,生命的意义早已超过了生命本身。“人生生如蚁而美如神,死亡近在咫尺,心中仍然有梦”。 我不知道假如你清楚的知道自己的死亡日期,那么这段时间你会做些什么?失去所有希望的等待才是最为残酷的。 “这本书令人心碎,亦极致美好” 我们总是活着活着就进了别人的套路,然后随波逐流,为了一些坚守的东西却惹来非议,最后就不再那么简单和顽固了,那我们怎样活着才能感觉到快乐? 在诊断出肺癌的两年后,仅37岁的保罗告别了妻子和女儿。 他葬在了圣克鲁斯山上一片田野的边缘,呼吸和字句都化为空气,消散在太平洋咸咸的海风中。“如果觉得活着轻飘飘,没有什么意义,这本书令我们想起生命的重量” 只有在死亡面前,人才会开始认真考虑人生的意义,如果这是一大碗悲剧,最好一勺一勺慢慢地喂。

为什么我们懂了那么多的大道理,却还是过不好这一生?因为你的一生还没过完呀。 |

|