|

|

|

|

@勤劳善良小农民:我想我们可能是同一个原因,哈哈

|

|

|

|

|

|

开餐饮的,菜市场卖菜的八零后九零后们够勤劳,够努力了吧,能富起来吗?糊口啊

|

|

|

|

|

|

富人家的孩子眼界基础要高得多,起码比起穷人家来说,但是富人并不是指一夜暴富而骄纵孩子的那种家庭,教育真的很重要 |

|

|

|

|

|

现在社会的贫富悬殊并不太大,够吃够穿还能拿来旅游,太穷太富的都不太多。有些过得轻松有些过得劳累,只是各人处理问题和看问题方式,技巧不太相同而已。

|

|

|

|

|

|

贫富差距是个社会问题,并不是一两个例子就能概括的。 哎,不过呢我这么穷,我是知道原因的~ |

|

|

|

|

|

有趣的视角。 贫富差距的原因肯定是复杂和深刻的。 楼主所说的,也挺有道理。 但如果即使努力、勤劳,还是富不了的话,穷人是不是也会干脆什么都不干呢? 什么都不干也许是劳动力工资太廉价了,太不划算了。 |

|

|

|

|

|

最近看了一篇文章,大致内容是:有个公司老板说,以前觉得穷人家的孩子能吃苦、有责任心,现在简直不敢招家境不好的员工,穷人家的“富二代”太多了。 “富二代”,在人们印象中与好吃懒做、挥金如土、不求上进、行为乖张划等号,顾名思义是因为家里有钱、宠溺,造成孩子不懂事。 但随着中国经济的发展,尤其城市新中产的崛起,言正行端、吃苦耐劳的富二代越来越多。相反,穷人家的孩子却沾上了以前富二代的毛病。这个现象最大的原因是家人的补偿心理,越是家境不好,越觉得不能亏了孩子。 身边有很多这样的例子,家庭不见不好,但是爷爷奶奶爸爸妈妈因为这个原因,反而更加溺爱孩子,宁肯穷了全家,也不能穷了孩子,是他们的教育信念。在这种环境下长大的孩子,习惯了伸手讨要,缺乏感恩心理,今天花明天的钱,消费远远超出他的能力。要命的是,责任心几乎为零。我穷我有理、我弱我有理,这种心态让同事对他意见很大。

看完这段文字,想起了身边一个真实的例子,我一个好朋友,家在农村,父母都是老实本分的农民,靠种植温室大棚增加家庭收入,她有一个弟弟,因为从小被溺爱,永远都是想要什么就要什么,父母也都尽力满足他的要求。从小在这样的环境中长大,他完全不会理解父母的艰辛,反而越来越变本加厉,尤其在读初中时,当时智能手机才出不久,非要一部iphon,父母真的没有那个能力给他买,因为家里同时还供着两个大学生(他们家三个孩子)。怎么办?这孩子撒泼打滚,还威胁父母,真的是太过分了,最后以买了一部便宜的国产智能手机才算消停。 后来这孩子上高中了,跟城市里的孩子一起玩之后要求父母买楼房,他不想在农村的平房住。这样的行为简直让人忍无可忍。 虽然这样的例子不足以以偏概全,但是出现这样的行为,还是值得人们深究的。其中,家长的补偿心理也许是罪魁祸首,因为看不到希望,父母只能倾尽所有对孩子进行补偿:我不管你将来如何,至少小时候,别人有的你都要。这就直接造成了一个恶果:家境越不好,越容易把正常的教育当成吃苦,并以让孩子吃苦为耻。

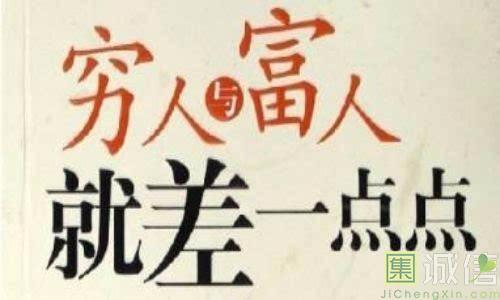

此外,限于自己的眼界,经济条件不好的家庭,很容易在教育上犯第三个错误:认为只要学习好就行。他们的孩子不管学习好不好,成绩以外的事情跟他没关系。这样直接导致孩子的责任感差、社交能力差。工作后,成了团队里做事不动脑筋,出问题就想推卸责任的小公主小王子。他们从没把自己当成一个完整的人,可以对某个综合性的项目负责,而是一枚螺丝、一个零件,幻想后面有为自己收拾战场的家长。 富人穿便宜的衣服是节俭,穷人穿同款就是穷酸;穷人家孩子去咖啡馆打工是赚零花钱,富家子弟去打工就是励志。在这样的社会现实中,贫穷的父母往往培养了孩子过剩的自尊。 贫富差异,本质上是教育的差异。当富人已经转变教育方向,开始培养能够更好适应社会的复合型人才的时候,穷人却走起了10年前富人的弯路:无限度地宠溺孩子,只求成绩,不求其它。结果,富人家的“穷二代”越来越富,而穷人家的“富二代”越来越穷。 |

|