|

|

|

|

有一年中秋,在百花湖上看月亮,见过岛上的小孩子提着瓜灯。做工粗糙但原始。应该朱昌等地也有这个风俗。

|

|

|

|

|

|

@昙某某2:今天看纪录片,得知四川部分地区有做橘灯,橘子掏空做的。更加小巧,可惜不能雕刻。

|

|

|

|

|

|

@#游山玩水:感人

|

|

|

|

|

|

@有一只麋鹿:带小孩去麻将馆的家长,奇葩啊

|

|

|

|

|

|

@有一只麋鹿:相比而言,清镇将这个传统保护的比较好,大概因为有了官方的介入。

|

|

|

|

|

|

看起来好小巧精致,然而中秋不能回家过……好伤心 |

|

|

|

|

|

和我们一样 小时候我都是自己做瓜灯 一群孩子提着瓜灯在路上打闹嬉戏 但是我们那里的小孩现在已经不玩这个了 他们要不玩手机要不就跟着爸爸妈妈去麻将馆 |

|

|

|

|

|

月是故乡明 千里共瓜灯 一位朋友的回复 |

|

|

|

|

|

@#游山玩水:是的,其实小的最好看,提着也轻松。

|

|

|

|

|

|

@NY:就是我们吃的圆南瓜,秋天收割完毕,山上全是人家留下的瓜藤,上面还有很多瓜,有去自己家里地里摘,还有胆子大的去别人家地里摘的,但那些也是他们不要的。不过被发现了,也看主人家怎么处置。

|

|

|

|

|

|

提着瓜灯上街,小孩最喜欢这个!

|

|

|

|

|

|

“那时,尚未进入八月,便邀着小伙伴们去山上、去地里找南瓜,要找卖相好,形状圆润不扭曲,当然还不能有疤痕,要找颜色微黄的,不能找完全黄透的,因为黄透的不能存放太久,还没到中秋节这些老南瓜就烂了,而微黄的瓜放到中秋刚好金黄了。找到南瓜之后便摘回家放着” 楼主,这些瓜难道是野生的?还是有人种的? 要是别人地里种的,这下损失可不小。 |

|

|

|

|

|

我们老家一直流传着这样一句俗语“八月十五偷老瓜,正月十五偷白菜”。小时候最喜欢就是去偷摘人家的老南瓜,然后做瓜灯了,为此还被妈妈拎过耳朵,不过似乎都是童年的美好回忆了,现在找不到那种乐趣了。

|

|

|

|

|

|

今年外甥女(五年级)自己做的瓜灯。做工比较粗糙。但是只要瓜选的好,点上蜡烛照样很好看。可惜家里小孩太多,不敢带上街(担心乱跑),所以就在家里看这个瓜灯了。

小侄女和瓜灯合照。  把电灯熄了,瓜灯更好看(前两图) |

|

|

|

|

|

“尝闻此宵月,万里同阴晴。”——苏轼。所谓明月寄相思,古人认为在八月十五中秋月圆之夜,哪怕相隔千里的人,但能够共赏同一轮明月,那也算是团聚了。并且认为这一天,万里同阴晴。(尝见海贾云中秋有月,则是岁珠多而圆,贾人常以此候之,虽相去万里,他日会合相问,阴晴无不同者。——苏轼自注) 明月,是中国人的中秋节的主角。但是在我的家乡清镇,还有另一个主角——瓜灯。

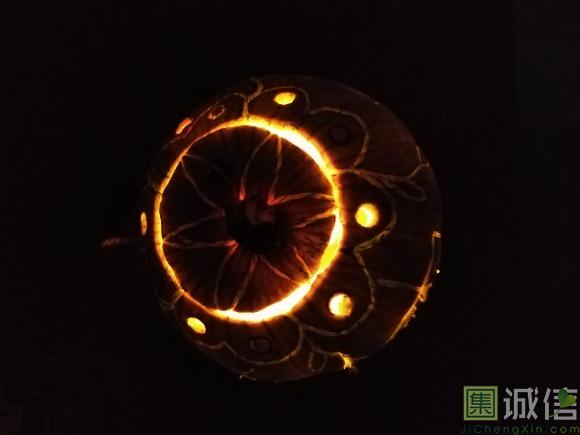

这瓜灯可不是外地那种西瓜灯、冬瓜灯什么的,是老南瓜做的灯,又与国外万圣节的南瓜灯截然不同。 小时候,我以为做瓜灯是全世界都会做的事,长大才知道这只是我们这一方习俗。当然,也在其他地方见过,但论传统和风气浓厚来说,我家乡清镇的瓜灯可以说独占鳌头了。清镇瓜灯收录在百科词条当中,还有论文专门研究其起源、演变。时过境迁,现在的瓜灯和小时候略微不同,但大体的气氛还是在的。 每到中秋之前,街上除了摆满了贩卖月饼的小摊,还有买老南瓜、小金瓜的,更有一些手艺好的,直接出售雕刻好的瓜灯。 说起瓜灯,这可是我小时候进入秋季以来最为期待的事情之一。那时,尚未进入八月,便邀着小伙伴们去山上、去地里找南瓜,要找卖相好,形状圆润不扭曲,当然还不能有疤痕,要找颜色微黄的,不能找完全黄透的,因为黄透的不能存放太久,还没到中秋节这些老南瓜就烂了,而微黄的瓜放到中秋刚好金黄了。找到南瓜之后便摘回家放着,等着中秋时开始开膛破肚、雕刻花纹了。当然,也有小伙伴运气不好,最后拿着青南瓜雕刻瓜灯,金黄的瓜刻出来的灯夜晚透光是橘色的,青瓜则是淡淡的黄色,所以大家都不愿意要青瓜。 雕刻花纹是最复杂的,手拙的人,雕刻的瓜灯又丑又烂,说不定还会伤着自己的手,我便是笨手笨脚的那类小同学,但我们当中也不乏心灵手巧的小伙伴,雕出美丽的瓜灯。尽管自己的瓜品相不好,手艺也极差,但看着微黄的烛光透过灯皮透出来,成就感油然而生啊。 记得某年,我还很小,大概五六岁,拿着父亲和我一起完成的小小的瓜灯去街上,看着别人雕刻的美轮美奂的瓜灯羡慕不已。忽然有位家长带着他们家小孩喊住我,说要和我换瓜灯,我一看小孩的瓜灯又大又漂亮,但孩子不喜欢大的,偏偏就喜欢我这个又小又丑的,又哭又闹。我犹豫很久,还是换了。说真的,我还从没提着那么好看的瓜灯在街上玩过。(我的瓜灯都很丑) 瓜灯,可以说是我儿时最美好的回忆之一! 去年,我大外甥女的美术班老师在中秋前夕,给他们上了一堂雕瓜灯的美术课,教她们雕瓜灯。可见,在清镇,雕瓜灯并不是民间小玩意,在课堂上也被老师们当作本土技艺的学习内容了。 清镇瓜灯雕刻手艺已被收入贵阳市非物质文化遗产名录,每年逢着中秋,市内都会举行瓜灯技艺大赛(不知今年是否还有),而中秋之夜,在部分景点,还有瓜灯会,热闹的气氛一点也不比元宵节的灯会逊色。毕竟,这瓜只有这金秋季节才有的啊。 图片来源于网络

集诚信原创文章 转载务必注明出处jichengxin.com |

|